杜の都、仙台の奥座敷、秋保温泉。人口4000人弱の秋保町にその店はあります。75坪の小さなスーパーマーケット「主婦の店 さいち」には、9時開店前から多くのお客様が並びます。彼らのお目当ては1個125円の手づくり「秋保おはぎ」。平日には7000個、週末や祭日には1万個以上、お彼岸の中日ともなると2万個以上を売り上げる“おばけ商品”です。

たった一人の満足に努める

【メルマガ「商いの心」のご案内】

ひとに笑顔を

事業に未来を

地域に活力を

週に一度、メールマガジンをお届けしています。

そこには、いろいろなことが書きつけてあります。その中のどれか一つ二つは、すぐ今日あなたの商いに役立でしょう。もう一つ二つはすぐに役立たないように見えても、やがて心の底深く沈んでいつかあなたの商いを変ええるでしょう。

このブログを良かったと感じていただけるなら、メルマガもぜひご覧ください。こちらより登録いただけます。

【メルマガ「商いの心」のご案内】

ひとに笑顔を

事業に未来を

地域に活力を

週に一度、メールマガジンをお届けしています。

そこには、いろいろなことが書きつけてあります。その中のどれか一つ二つは、すぐ今日あなたの商いに役立でしょう。もう一つ二つはすぐに役立たないように見えても、やがて心の底深く沈んでいつかあなたの商いを変ええるでしょう。

このブログを良かったと感じていただけるなら、メルマガもぜひご覧ください。こちらより登録いただけます。

「お盆に孫が帰省してくるからおはぎを食べさせてやりたい。でも、私も年だから、自分でつくるのもたいへんで……。さいちさん、あんたのところでつくってはくれまいか」

さいちのおはぎの始まりは、ある年配女性の常連客からの頼みでした。

同店を営む佐藤啓二・澄子夫妻は、これまでおはぎをつくったことも、誰かに教わったこともありませんでした。それでも、いつもお世話になっていたお客様からの依頼に応え、喜んでいただきたいと引き受けることにしたそうです。

もちろん仙台には老舗のあんこ屋が何軒かあり、そこから仕入れれば簡単につくれはします。しかし、一から手づくりする道を二人は選びました。家庭の食卓の再現こそ、さいちの惣菜づくりの揺るがぬ方針だからです。

さいちには、惣菜づくりにおいて大切にしている“三つの心”があります。

①どの家庭の味よりも、さらにおいしいこと

②毎日食べても、飽きがこないこと

③時間が経っても、おいしさが失われないこと

「家庭では調理してすぐに食べますが、惣菜はできたてを提供しても、お客様が持ち帰って食べるまでには時間がかかります。だからこそ、店で売る惣菜は時間が経ってもおいしく食べられるように、味つけも見た目も工夫しなければならないのです。もちろん、不自然な添加物などに頼らないでね」とは、惣菜づくりを担う澄子専務です。

いざ、おはぎづくりに取り掛かると、そこには困難が待ち構えていました。仕入れた小豆の粒がそろっていないと、煮てもすぐに焦げてしまい、使い物になりません。得いくものができるまで、何度も試作を繰り返しました。当然、資金もかかります。

「後になってわかったことですが、澄子専務は経営のことを考えて、こっそりと自分のへそくりから小豆を購入していたんですよ」と、夫の佐藤啓二社長は当時を振り返ります。お彼岸まで試行錯誤をくりかえし、ようやく納得のいく味が仕上がりました。くだんの女性客は、15個の手づくりおはぎを喜んで買っていったといいます。これで終わりのはずでした。

ところが、余分にできたおはぎを店頭に並べたところ、すぐに売り切れていきました。その後もおはぎを求めるお客様の声は絶えず、そのたびに注文を受けていると、やがて定番商品となり、今日の人気を得るところとなったのです。

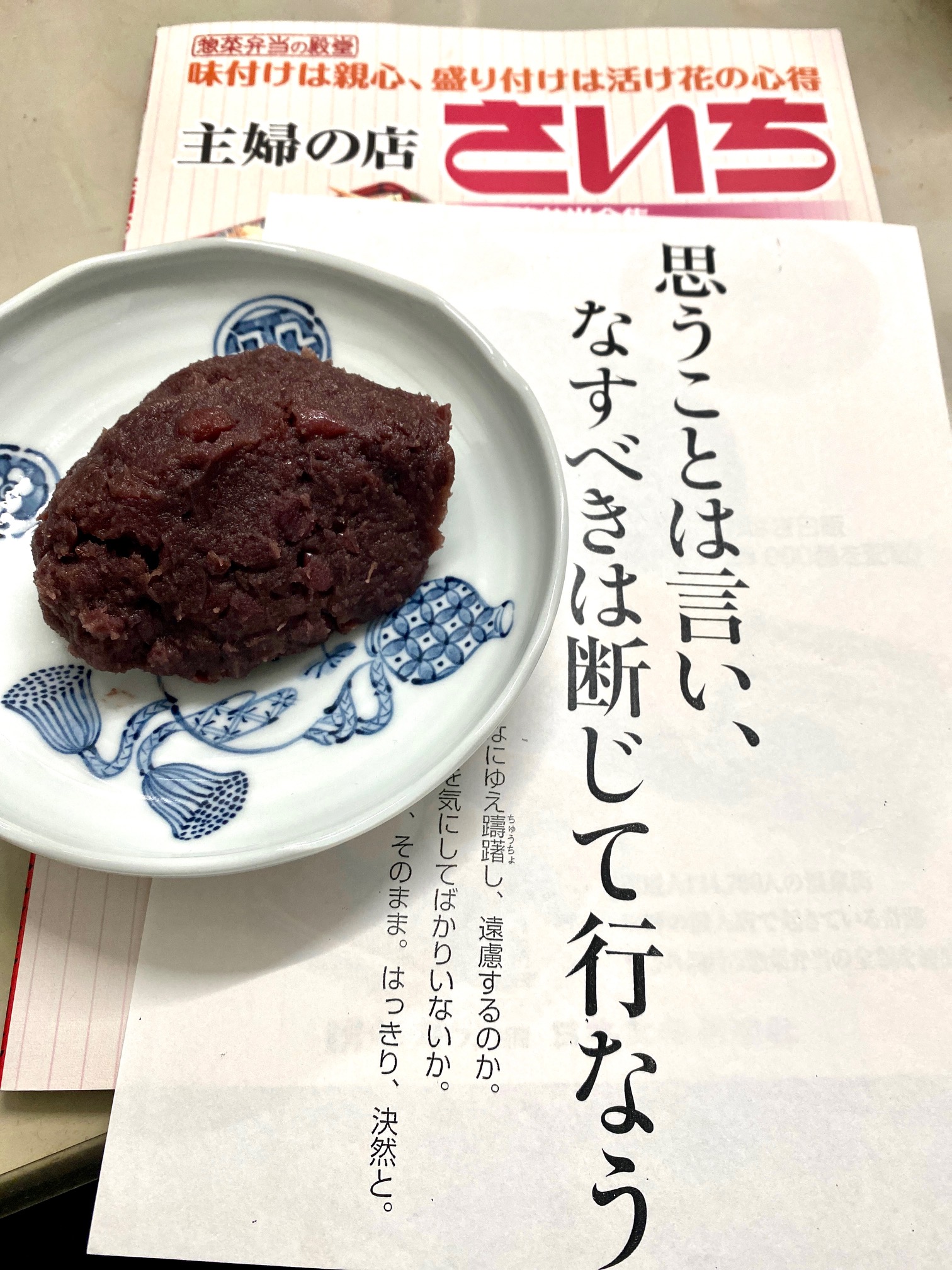

感動が先 利益は後

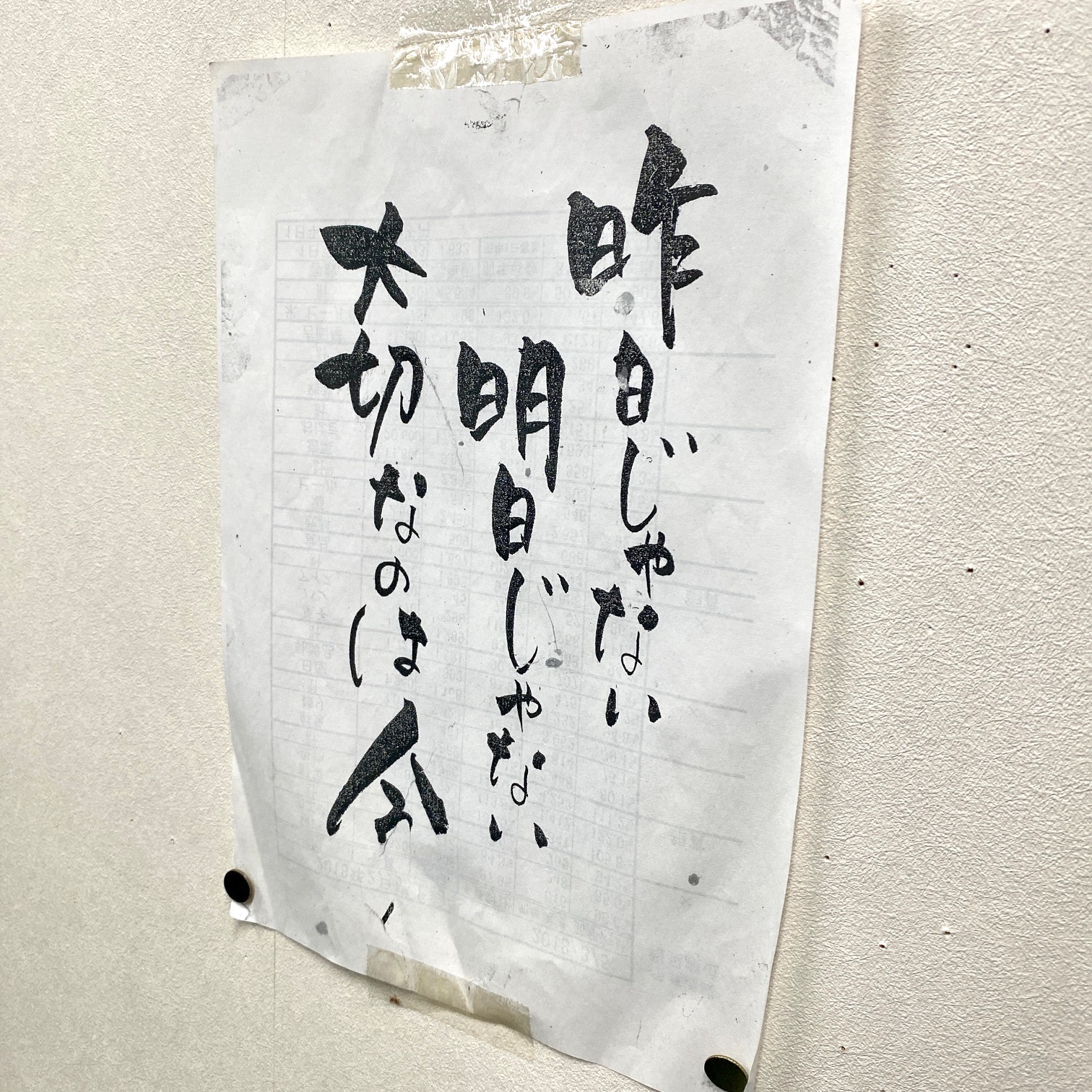

「とにかく良い物を造る。拡売、利益はその後必ずやってきます」

これはさいちの事務室に貼られた佐藤社長からスタッフへのメッセージであり、お客様への約束です。このミッションに従い、惣菜の一つひとつについて“三つの心”に基づいた手づくりを怠らりません。おはぎも同様であり、毎日食べても飽きず、いくつ食べても胸やけしない甘みを抑えた味つけが人気の理由です。

しかし、発売当初、何人かのお客様がこう言ったそうです。

「さいちのおはぎは甘くない。砂糖をケチっているんじゃないか」

それでも“三つの心”に従い、佐藤夫妻は味を変えませんでした。その代わり、甘さが欲しいお客様のために、おはぎ売場に持ち帰り自由の砂糖の小袋を置いたのです。当初は、小袋を持ち帰るお客様もいましたが徐々に減り、いつしか誰も持ち帰られなくなっていたのです。

和菓子店はもちろん、おはぎは今ではスーパー、コンビニなどあらゆる店で販売されるようになりました。しかし、さいちのおはぎは時を経るごとに売れ個数を伸ばし続けています。たった一人のお客様の求めに応えたおはぎには、常に“三つの心”を満たそうとする作り手の思いが込められているからにほかなりません。