「今日も来てくれて、ありがとう」

その一言が、店をやわらかく包む。商売の現場で働く人なら誰もが知っている――お客様との小さな会話が、売上以上の力をもたらすことを。

心ふれる瞬間に生まれる“信頼の橋”

東京・葛飾区の商店街にある小さな青果店。70代の店主・Aさんは、毎朝6時に店を開ける。常連客の一人、近くのアパートに住む一人暮らしの女性が開店直後にいつもやってくる。

Aさんは必ず声をかける。「おばちゃん、今日は大根が甘いよ。おでんにどうだい?」。その言葉に女性はほほえみ、同じやりとりを繰り返すうちに、季節の移ろいを共に感じるようになった。

ある冬の日、その女性が数日顔を見せなかった。心配になったAさんは近所に様子を見に行き、体調を崩して寝込んでいたことを知る。それ以来、Aさんは「おばちゃん、顔見られてよかったよ」と声をかけるのが習慣になった。

「売る」ことよりも「気づく」こと。この姿こそ、商人の真骨頂ではないだろうか。

“モノ”よりも“物語”を届ける店に

お客様が本当に求めているのは、商品そのものではない。その向こうにある「関係」や「安心」だ。

奈良のある和菓子店では、季節ごとに和菓子を手渡しながら、店員が「今日の空気に合うお茶」を一緒に提案する。「この組み合わせは、風が冷たくなる今の時期にぴったりですよ」。そんな一言が、客の心をやさしく包み込む。

売場が単なる取引の場ではなく、「語られる場所」になった瞬間、店は“モノの販売所”から“心の居場所”へと変わる。それは、AIにもネットにも真似できない“人間の商い”の力だ。

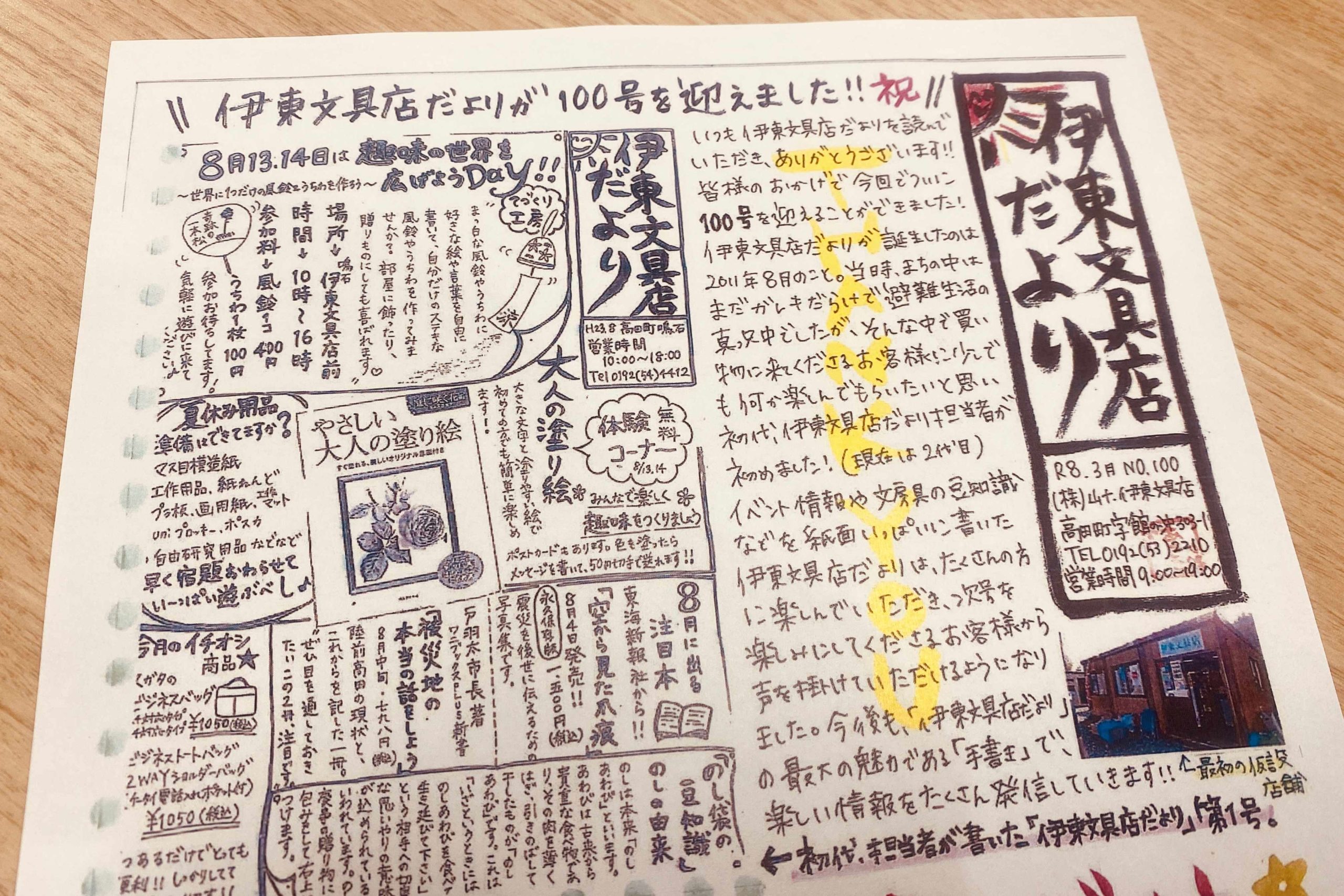

つながることで地域が強くなる

商店の魅力は、突き詰めれば商品でも価格でもない。「誰が、どんな気持ちで売っているか」にこそある。お客様との交流が地域の人間関係をあたため、その絆がまち全体の安心感を育てる。

秋田県大曲市のある時計店では「電池交換に来てくれるお客様が、気づけば人生相談をして帰る」という。「うちは時計を直す店じゃなくて、人の“時間”を整える店なんです」と店主は笑う。

この言葉に、商売の本質がある。商いの本質は、商品でもサービスでもなく、「人間関係の芸術」である。

それは、お客様と店主が互いに心を寄せ、日々の暮らしを分かち合う関係づくり。そんな小さな交流の積み重ねが、やがて地域の文化となる。

「お客さまが笑って帰る店」には、必ず“聴く力”と“気づく力”がある。それを磨き続けることが、繁盛店への最短距離だ。