経営とは、売上や数字のことだと考えている人は少なくありません。しかし、経営学者ピーター・ドラッカーは、経営の核心にこう問いかけました──「私たちのミッションは何か?」と。

この問いは、単なるスローガンづくりではありません。自分たちの仕事の意味、存在理由、そしてお客様との関係の原点を問い直す、極めて本質的な行為です。

とりわけ専門店において、この問いは重い意味を持ちます。大手チェーンやECモールとの価格競争に巻き込まれがちな時代に、「なぜこの店が存在するのか?」を語れないことは、自らの価値を手放すことと同義だからです。

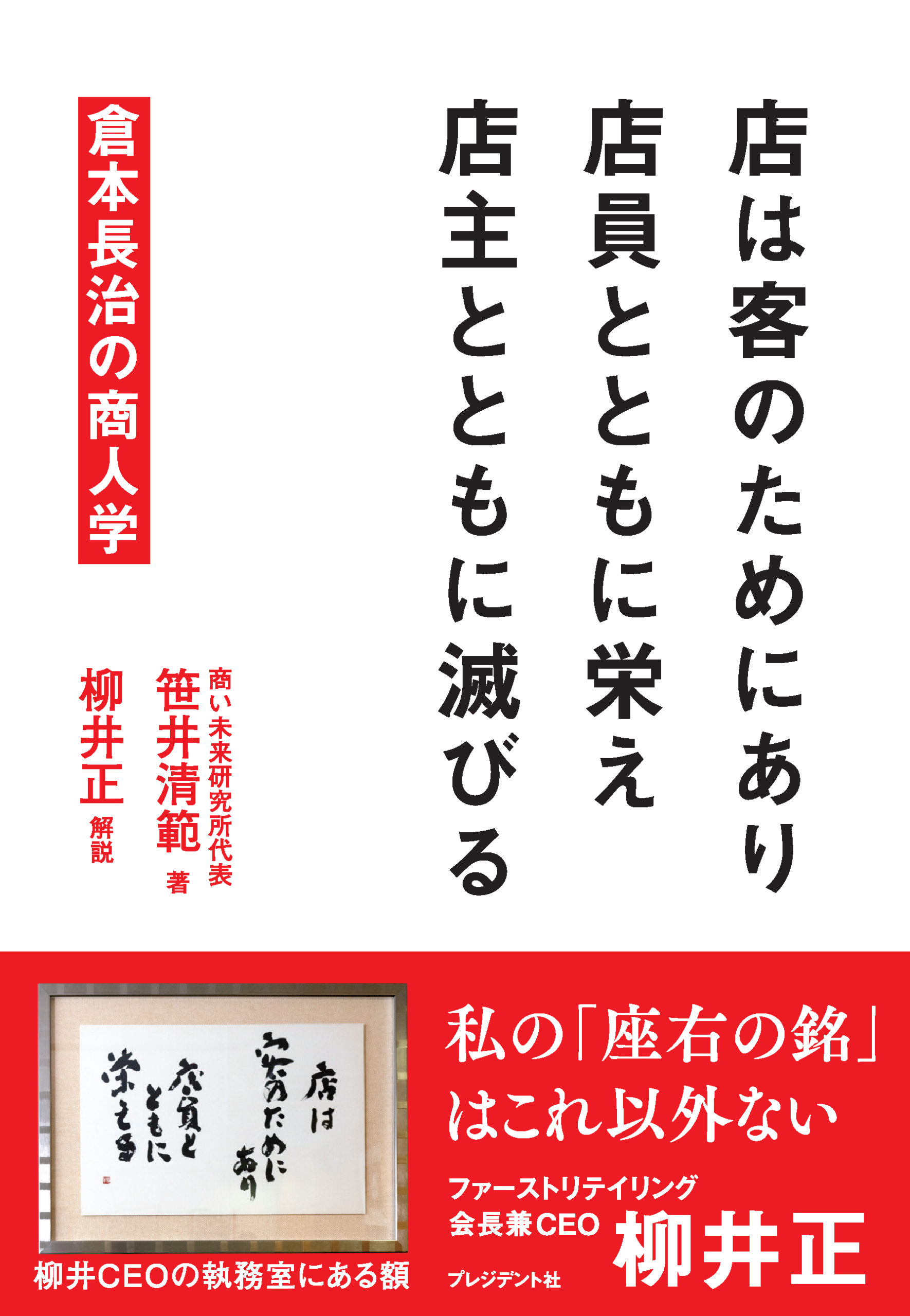

一方で、明確なミッションを掲げている専門店は、価格競争とは異なる次元で顧客の心をつかみ続けています。ミッションとは、「何を売るか」ではなく、「誰の人生に、どのように貢献するか」という宣言に他なりません。まさに経営とは、使命に向かって歩み続ける営みなのです。

物を売るのではなく、人生に寄り添う

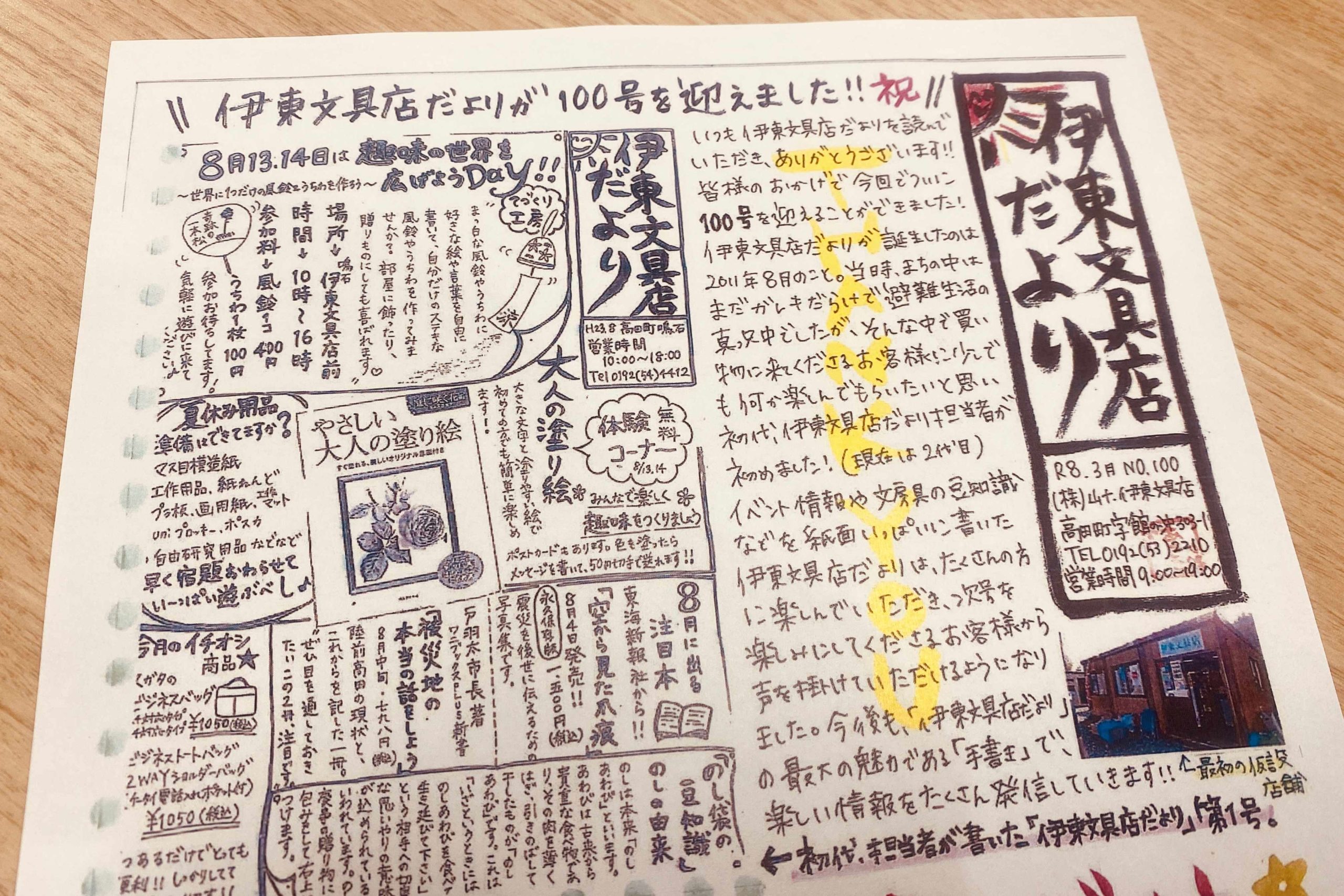

東京都江戸川区にある書店「読書のすすめ」は、ミッションを体現している専門店の代表例です。店主の故・清水克衛さんが掲げていた理念は、「一冊の本が人の人生を変える力になる」という信念でした。

この書店には、売れ筋ランキングも平積みもありません。来店者一人ひとりの話に耳を傾け、人生の悩みや転機にふさわしい一冊を選び、手渡すという接客スタイルを貫いています。

「売れる本より、必要な本を届けたい」と語っていた清水さんの想いは、ジャンルを超えて、選書と対話に表れています。たとえば、人生に行き詰まりを感じて来店した方に渡辺和子著『置かれた場所で咲きなさい』を紹介したり、子育てに悩む母親にスティーヴン・ガイズ著『小さな習慣』をすすめたり。これは単なる知識の提供ではなく、その人の未来に寄り添う“伴走者”としての接客です。

この姿勢が共感を呼び、リピーターが長年にわたり通い続け、遠方から訪れるお客様も後を絶ちません。2025年6月、清水さんは出張先で帰らぬ人となりましたが、そのミッションはスタッフへと受け継がれ、「あなたの人生にこの一冊を」という使命感は今も共有されています。

この事例が示しているのは、「価格」や「品揃え」よりも、「存在理由」が顧客に支持されているという事実です。安さや便利さは、より資本力のある企業がいずれ追い抜いていくかもしれません。しかし、「あなたに会いたい」「この店と共に人生を歩みたい」という気持ちは、ミッションを持つ店にしか育めないものです。

専門店にとって、ミッションとは“旗印”のようなものです。その旗があることで、スタッフは迷うことなく判断でき、お客様はその旗のもとに集います。そして、その旗に誠実であろうとする姿勢が、接客や売場づくり、商品選定に一貫性と深みをもたらしていくのです。

「私たちらしさ」を言葉にする

では、自店のミッションはどのように見つけ出せばよいのでしょうか。その第一歩は、「誰のどんな瞬間に役立ちたいのか?」という問いを、改めて自分たちに投げかけることです。

そして、その問いを経営者一人で抱えるのではなく、スタッフ全員で共有し合うことによって、よりリアルで実感のこもった「店の存在意義」が浮かび上がってきます。

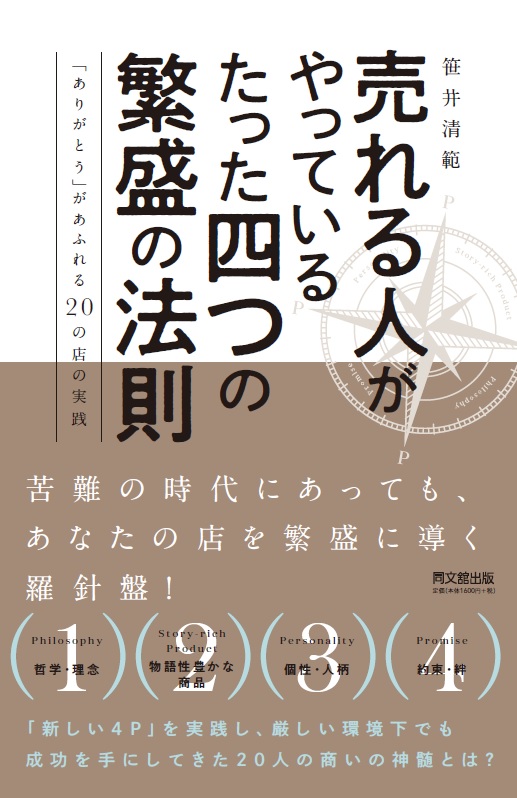

このプロセスで大切なのは、「正解を出すこと」ではなく、「語り合うこと」です。たとえば、自店が「ありがとう」と言われた具体的な場面を思い出し、その背景にある「本当に提供していた価値」を言葉にしてみます。そうすることで、商品やサービスの枠を超えた「私たちだからできること」が見えてくるのです。

また、「この店がなくなったら、誰が困るか?」という視点を持つことで、自店が地域社会や常連客にとって果たしている役割や期待を再認識できます。さらに、「競合ではなく自店が選ばれている理由」をスタッフ同士で共有することで、顧客の信頼の源泉を見直すきっかけにもなるでしょう。

こうした問いを時間をかけて語り合いながら、自店のミッションは少しずつ輪郭を帯びていきます。その過程は、スタッフ一人ひとりが「なぜこの店で働くのか」「自分たちは誰のために頑張っているのか」を腹落ちさせる重要なステップです。そしてそれは、日々の仕事に対する意欲や判断基準をより強固なものにしてくれます。

このような問いを繰り返しながら、自店の価値は“商品”ではなく“意味”として立ち現れてきます。それを言葉にし、日々の経営判断や情報発信の基準とすることで、専門店としてのブレない軸が生まれていくのです。

次回は、「私たちの顧客は誰か?」という問いを深掘りします。どれだけ強いミッションを掲げても、それを届ける相手を誤れば、商いは空回りします。その“相手”の姿を、もう一度丁寧に見つめ直す時間としたいと思います。